これを書いているのは2023年11月末で、例年よりかなり遅く去年の《変容の対象》を振り返っていることになる。2022年はまだコロナ禍の状態も続いていたように思うが、改めて調べれば国からの新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置も3月には終了、とある。そのあたりの時系列は、もうあまり記憶にない。いずれにしても県をまたぐ移動については私自身抵抗を感じていた時期だった。県外移動は極力、父との車移動を優先したのは覚えている。勿論都合が合わない時は夜行バスも何回かは利用した。

結局、こうした県外移動とは無関係だったが2022年11月には新型コロナウィルスに感染した。ウィルス自体も弱体化していたのだと思うが、高熱が続くものの、数年前に経験したインフルエンザよりは身体は衰弱しなかった。結局、ワクチンは一度も打たなかった。ひどく断片化した日常の記憶は概ねそんなところかもしれない。

世の中の状況が改善するまで自分自身で企画する発表活動は行わないと決めていたが、外からのお誘いにはその都度可能性を考えた。その中で、2022年は二つの大きな発表の機会を頂いた。一つは岐阜県美術館での展示『IAMAS ARTIST FILE #08 福島諭 「記譜、そして、呼吸する時間」』。もう一つはサラマンカホールでの『佐治敬三賞受賞記念~ぎふ未来音楽展2022 三輪眞弘+福島諭 二人展』である。どちらも濱地潤一さんをはじめこれまでの活動でお世話になった人たちと共に実現するものなので、お断りするという選択肢は無い。しかし、いま思えば、自分自身の状態はかなり保守的な思考しか出来ていなかったと思う。必要以上に失敗を恐れていたし、日常の歯車に並行してタスクをこなしていくもう一つの作業を、あまりリアルな現実として捉えきれていなかったようにも感じる。つまり、もっと楽しみ、新たな創造に向かうことはできなかったのか。内面から湧き上がってくる衝動と共に大きなうねりを作ることはできなかったのか。笑い事ではないが、面白いほどにそうしたことは不可能だった。新たなことは何も行わず、やれることを持ちうる技術で完成させる。自分にとってこうしたことは創作ではないのだと、今は思う。ただし、個人的な奥深いところでの創意は奇妙に鎮まっていたものの、共に創作に関わってくれている高橋悠さん(空間構成、スピーカーオブジェクト開発)、遠藤龍さん(写真および画像の共作、映像制作)、原田一馬さん(画像の共作、映像制作)そして濱地潤一さん(《変容の対象》)などは美術館での展示においても密にやりとりができ、なかなか直接会いにくい状況にあっても多くの心の救いを頂いた。

展示作品に関係しては《春、十五葉》(2015)の初演メンバー(鈴木生子さん、伊藤めぐみさん、櫻田はるかさん、山口由加さん、そして濱地潤一さん)から、各自のパートを録音してもらい、作品に設置作品版にリアライズすることも行なうことができたのも感慨深い。それぞれ様々な場所から送られてきた録音を聴きながら、各人の個性や今の状況を少し感じることもできた。サラマンカホールでの演奏会では実際に《春、十五葉》の再演も実現することができた。この再演時のメンバーは

クラリネット:鈴木生子さん、 櫻田はるかさん、 芹澤美帆さん、

オーボエ:山口裕加さん

サクソフォン:濱地潤一さん

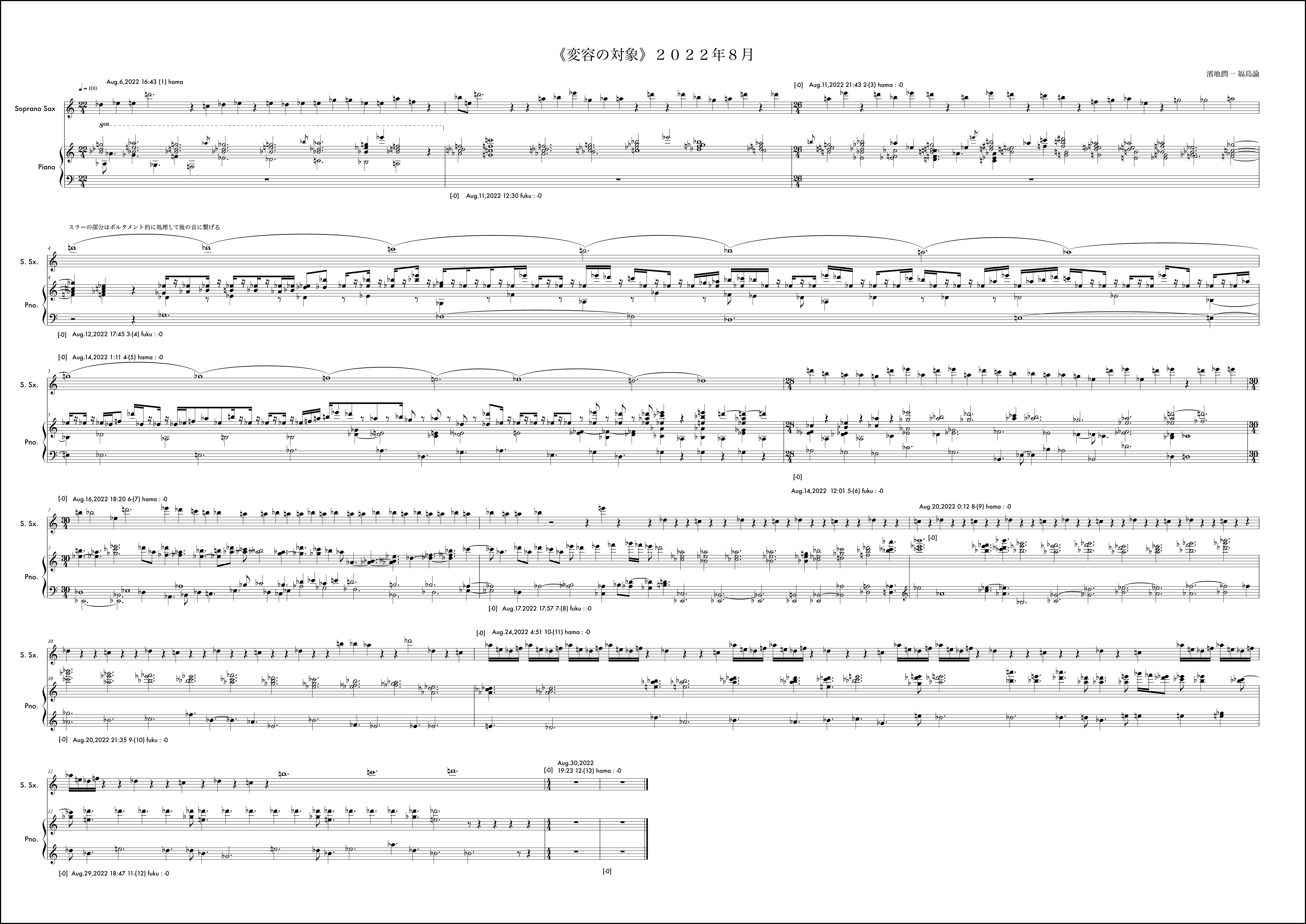

そして、映像作家・前田真二郎さんとの『日々《変容の対象》8月』作曲:福島 諭+濱地 潤一(変容の対象)、映像:前田 真二郎(日々“hibi”AUG)において、

サクソフォン:濱地潤一さん

ピアノ:山内敦子さん

映像送出:森田了さん

という編成で演奏されたことの意味は大きいかった。その成立までの経過も含めて、重要な公演となり忘れがたい。恩師・三輪眞弘さんの室内楽の美しさにも強く当てられた、特別な時間だった。

何も新たなことは作らなかった、、そんな気持ちが大部分を占めている2022年ではあるが、そのような中で、現在にも続く観点を提示し得た視点は3つある。

一つ:展示空間の中で自動再生させた《patrinia yellow》(2013)と《春、十五葉》(2015)。基本は交互に再生させていたが、一時間に一回だけ同時に再生させることを行なった(2曲同時再生)。異なる時代に作曲された音楽としての構築物を、一つの空間内に共存させる時に生じる「音の彩(あや)」。それらの音は実空間そのものからの反射も含んでいるために、聴取者がそこで得る体験がそれぞれの特異点になる。

二つ:美術館展示での関連イベントとして佐藤慶次郎の音の出るオブジェ「エレクトロニック ラーガ」、のために作曲する。ある対象(「エレクトロニック ラーガ」)への親和的音響、不協和(あるいは無関心)的音響の設定と、1楽章、2楽章の録音が3楽章に再生されて流れ込むという楽章設定を発案した。一つの音楽の持つ自己同一性のようなもの、あるいは一つの時間における出来事の同時再生に関わる問題としてこれはまだ未整理のまま。

三つ:美術館展示の展示期間(7月5日から9月11日)に合わせた時間で《変容の対象》の共同作曲を並走させた。これまで作曲期間を1ヶ月に限定してきた《変容の対象》では例外的な試みだった。この期間においては通常の《変容の対象》も並行して作曲が行われている。

2022年の各曲を振り返ってみて、序盤から中盤まで楽曲としての魅力はあまり無い。それぞれやりとりの中で試みはあったのかもしれないが、ピアノは自分のアプローチを貫くことが多く閉じていたのではないか。例外的に作曲した7月5日から9月11日までの《変容の対象》はその中でも魅力的に響いた。また、終盤の数ヶ月、おおよそ9月以降は徐々に新しい響きを獲得し始めるように思う。

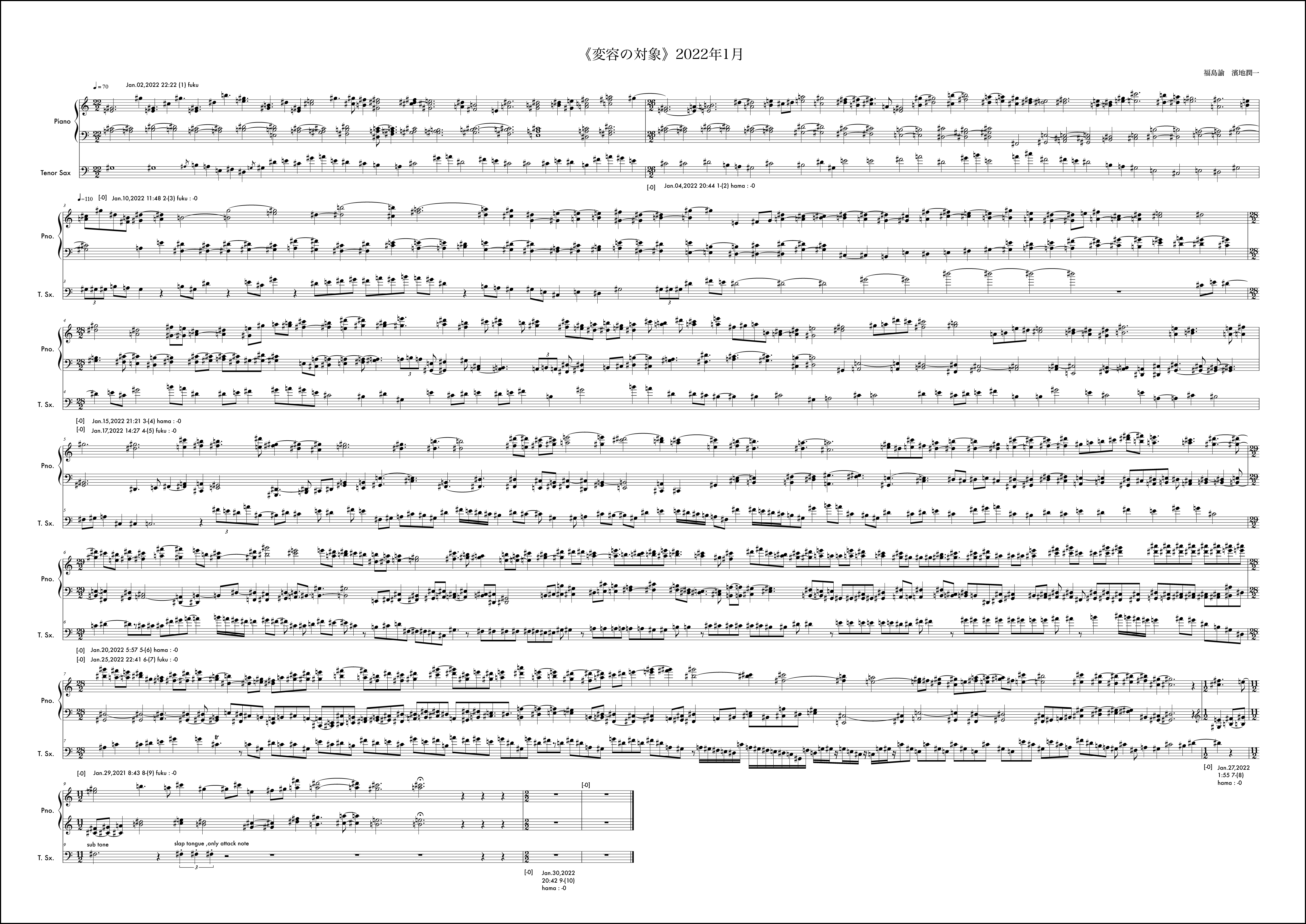

1月:

福島からの第1小節に対して濱地はその動機に沿う旋律を提示した、極めて協和的な性質を持って開始されている。2小節目の濱地からの提示も冒頭に準じるものだったので楽曲の流れは大きくは阻害されなかった。3小節目冒頭のサクソフォン三連符の提示によって場面は変わる。6小節目からはここまで調和を保っていた互いのアプローチが次第に引き離されていく。サクソフォンに現れる八分音符の同音連打の動機はその後のピアノにも受け渡される。8小節目の濱地からの2分の1小節の提示は終曲を予感させるものだったが、ピアノは緩やかな着地を目指すために9小節目を続けた。サクソフォンの長さの拡大された三連符は音程を不明確にしたアタック音のみの提示となるが、音楽をここで納めるための効果を生んでいる。

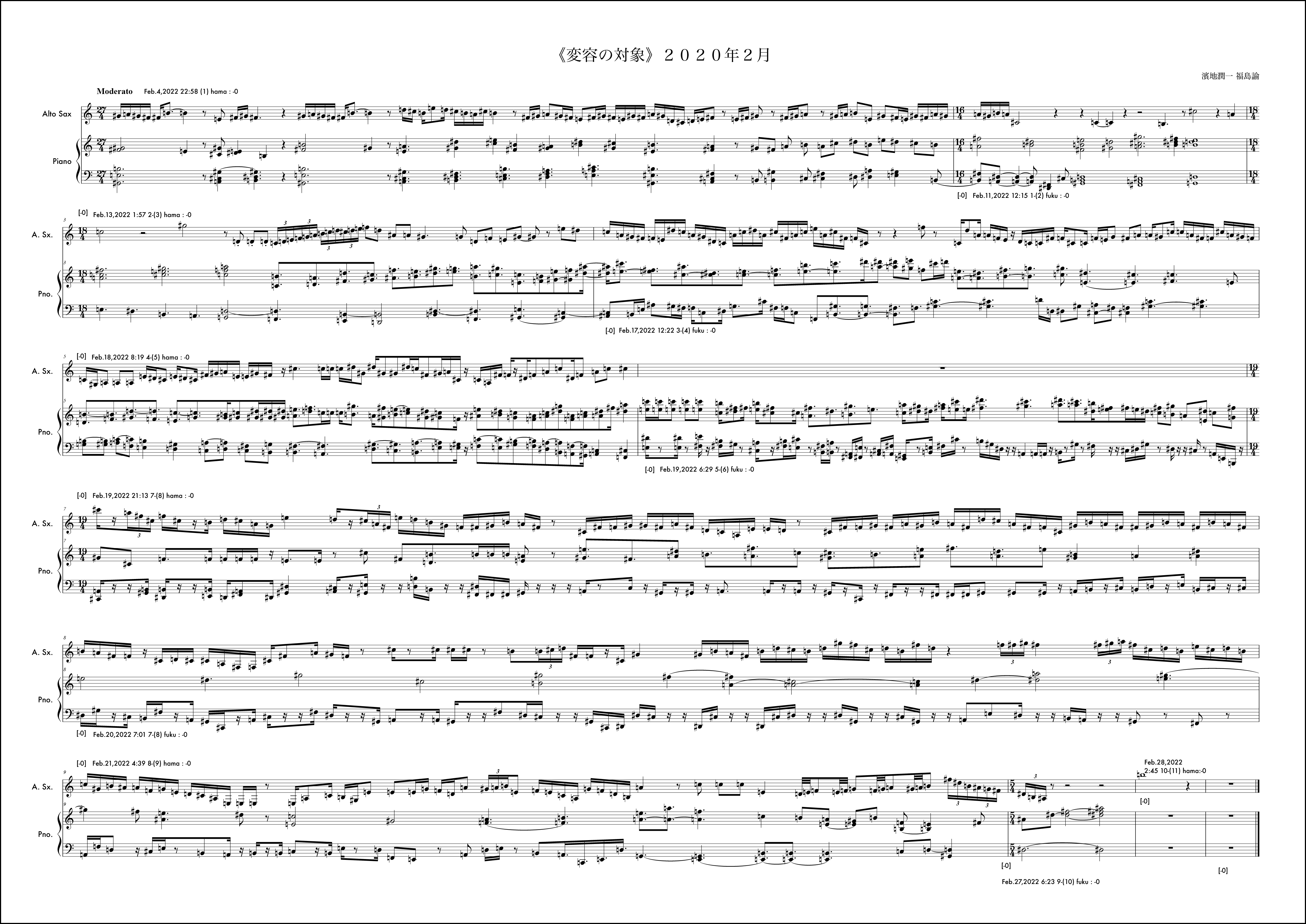

2月:

濱地からの第1小節の動機は極めて明示的な旋律の形を持っていた。それに応える1小節目と2小節目のピアノ(福島)は出来得る限りその旋律との協和を作るように書かれた。その推進力は3小節目からやや失速し、別の場面に転じていくように感じられる。サクソフォンの16分音符の刻みを基調としながら、ピアノはリズムの絡みを駆使するアプローチが続くが、5小節目の半ばでサクソフォンとピアノのユニゾンが一瞬現れる。ここは、濱地からの提示された小節に、福島が合わせた事になるが、6小節目ではピアノはさらに音価を短くし、突くような表現になっていく。ここで濱地は6小節目を無音としたことで、 結果的にピアノはソロとなった。7小節目からはサクソフォンも加わり、ピアノは音価を短くした尖ったリズムの質感を緩やかに変質させながら進行していく。冒頭の牧歌的なテーマに帰ることなく終曲を迎えた。

3月:

まず、福島はここでピアノの五線譜を3段に設定している。これは、何かしら独立した横の流れを重視するために試みたものだったと記憶している。それに対する濱地の返答は、冒頭からかなり不協和を提示するものだった。ここでピアノとサクソフォンにみられる臨時記号においてもシャープ系とフラット系が共存するなど両者の提示がぶつかり合っている。互いの提示する動機がぶつかりあい、どちらの要素もはっきりと認識できないような状態が長く続く。5小節目のサクソフォンのアプローチから徐々に音としてはぶつかり合う部分は減ってくる。6小節目のピアノでは意識的に音数を減らした。旋律的なアプローチを止め、和音の伴奏的なアプローチに転化させた。それをフックとして、その後はやや協和的なアプローチに移行していくが終盤はやはり不協和に揺り戻るのは、この楽曲の特質(不協和)を一貫させようとする意識の動きのようでもある。このような結果になったのは、一見すると濱地の冒頭のアプローチに起因するように思えるかもしれないが、しかし、ピアノが終始一貫して変わらずに、我を通している結果とも言えるだろう。

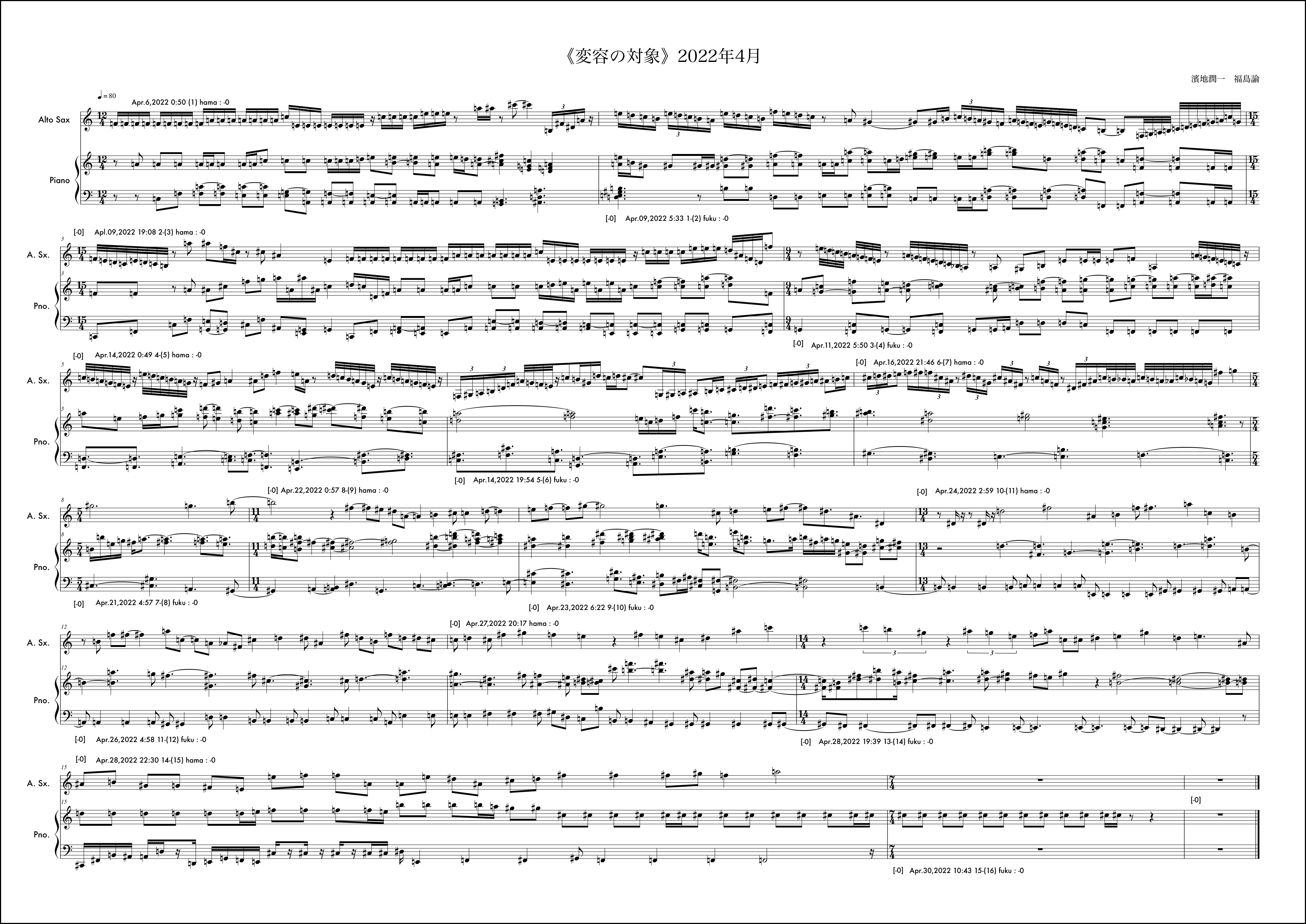

4月:

完全ではないがサクソフォンとピアノは互いに歩調を合わせているように見える。第1小節目の濱地からの16分音符の連打は動機的に働いている。それに対しピアノは8分音符の連打を基調として返している。この動機の作用はおおよそ5小節目まで維持されるが、その後はピアノの音価が長くなるなどをきっかけに失速し、別の様相へ向かっていく。11小節目からはピアノに8分音符の連打が戻り徐々に冒頭の景色に戻るかと思われたが戻り切らずに終曲する。この曲がお互いにどの程度響き合っているかを具体的に問うことは難しいとしても、付かず離れずの状態が終始継続しており、その距離は一定間隔を空けたまま近づきも遠ざかりもしないままである。

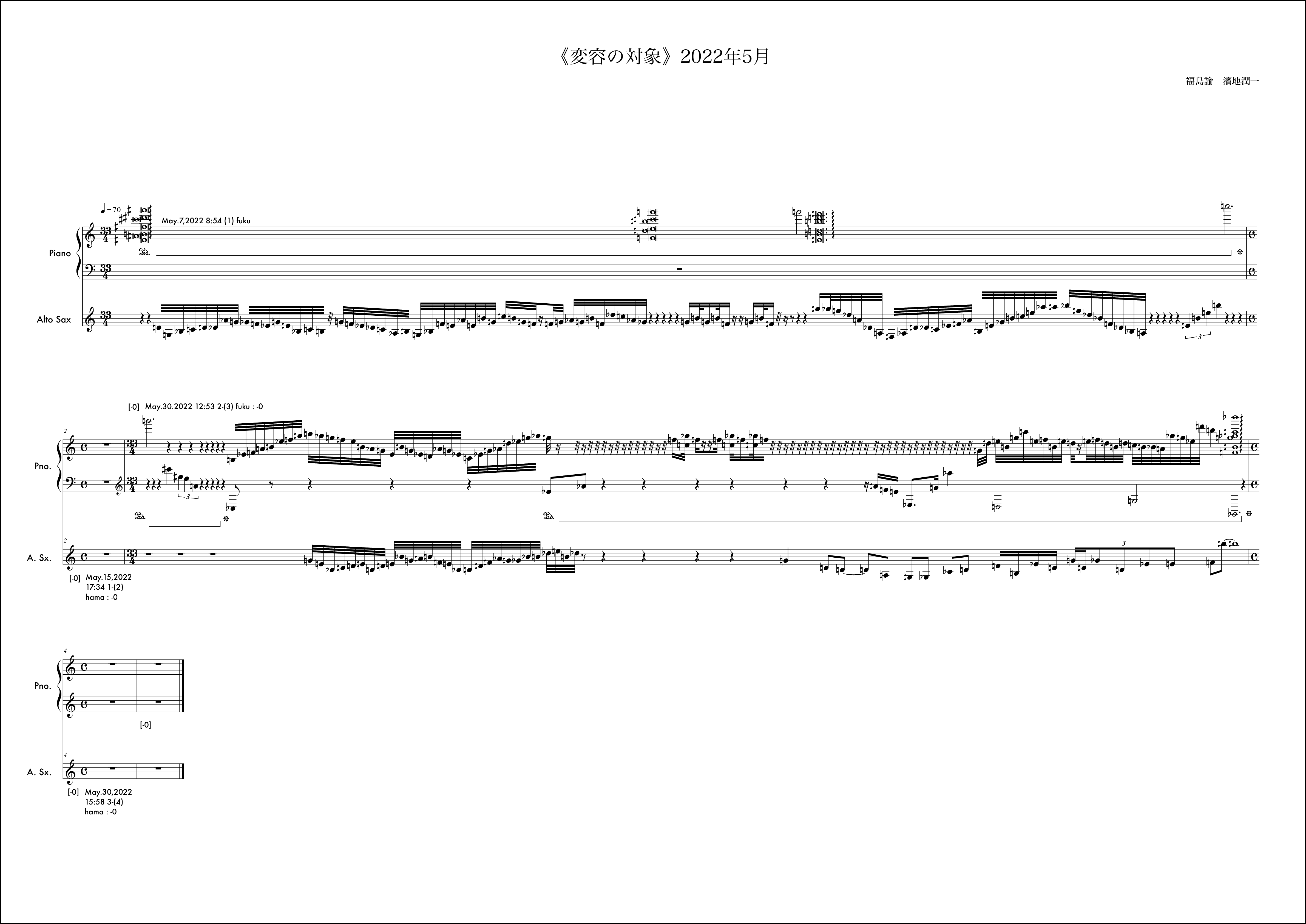

5月:

福島からの1小節目の提示は極めて余白の多い響きの提示だった。冒頭からペダルを踏んだままの状態で演奏される。和音には濁りが少なく、この文を書いている2023年11月の確認時に聴くと、違和感を感じないわけではない。それに対する濱地からの返答は極めて音数の多いアプローチになっている。2小節目は4拍だけの空白が添えられている。日付を見れば、返答までに8日間要しているのも印象的だ。しかし、それに対する福島からの返答はさらに遅れて5月30日になっている。それを受けて数時間後に濱地からの返答となり、楽曲自体のあり方がかなり歪に思える。

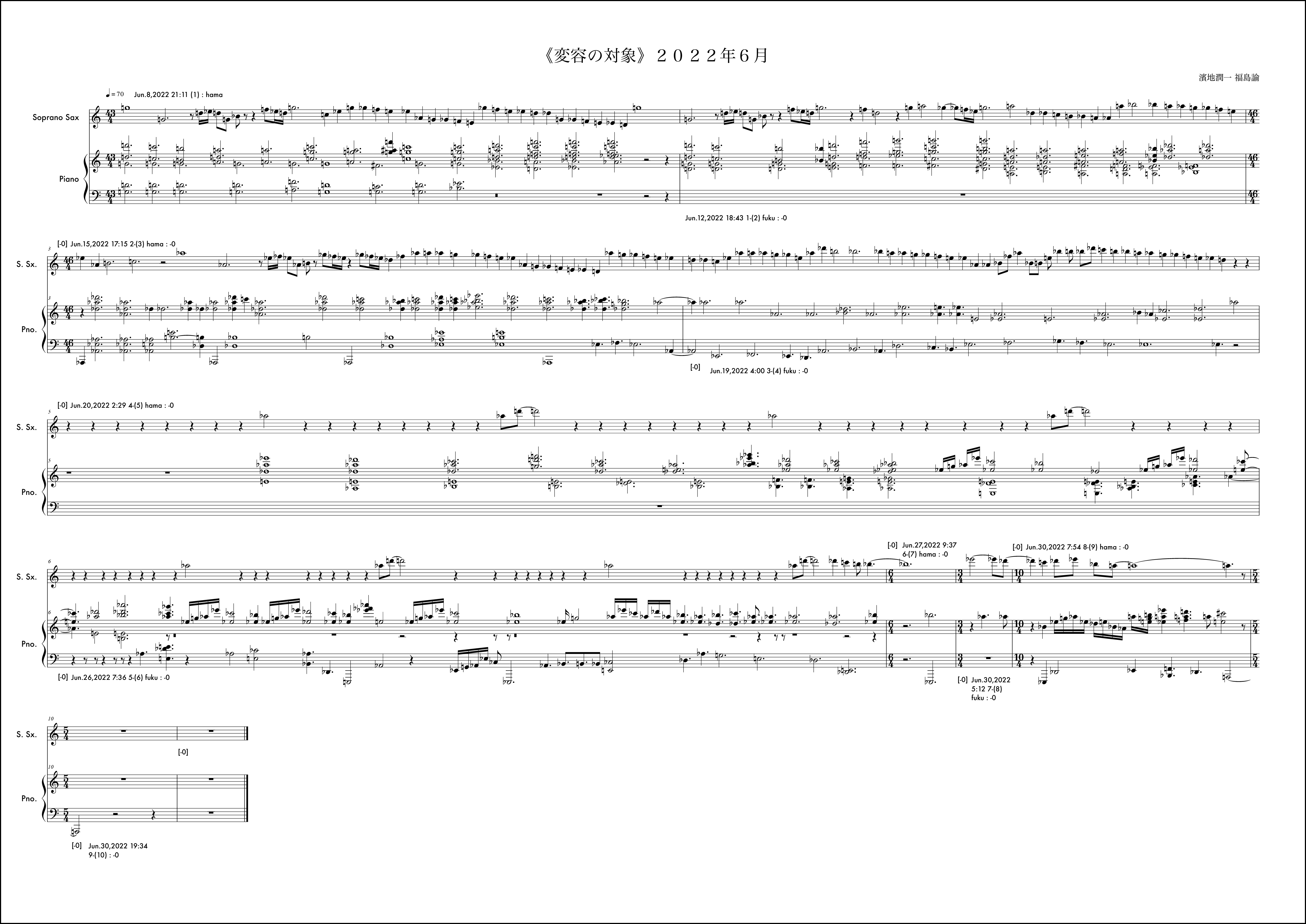

6月:

濱地からの第1小節の動機は4分の43拍という非常に長い時間を扱うものだった。冒頭の印象的な上昇系の動機のあとは下降する動機が続く。ピアノは伴奏的に響きを重ねるアプローチで答えた。ピアノの2小節に対して濱地は冒頭の動機と同様の形を充てている。これにより楽曲のテーマの存在が明確になったように思う。3小節目と4小節目はサクソフォンとしては1、2小節の拡大であろう。登っては緩やかに下降する旋律に対してピアノはアプローチを変えていくが4小節目で突然の旋律が消え去るような様相になる。流れを変えたのは6小節目のサクソフォンの動きであるはずだ。5小節目冒頭には4分音符で8拍分の休符が置かれている。ここにおいてピアノは4小節目の終わりに感じる断絶した感覚を最大限活かし、5小節目の冒頭は音を加えなかった。結果的に4小節目で急に音楽は停止し、5小節目の途中から急激に別の場面に展開するような印象を持った。永遠に続きそうでもあるが、ピアノに16分音符で構成される第2動機のようなものが現れ、それが溶け込むような形で曲は閉じられる。楽曲中央にこれほど大きな断絶が見られるものはこれまであまりなかったと考えられる。

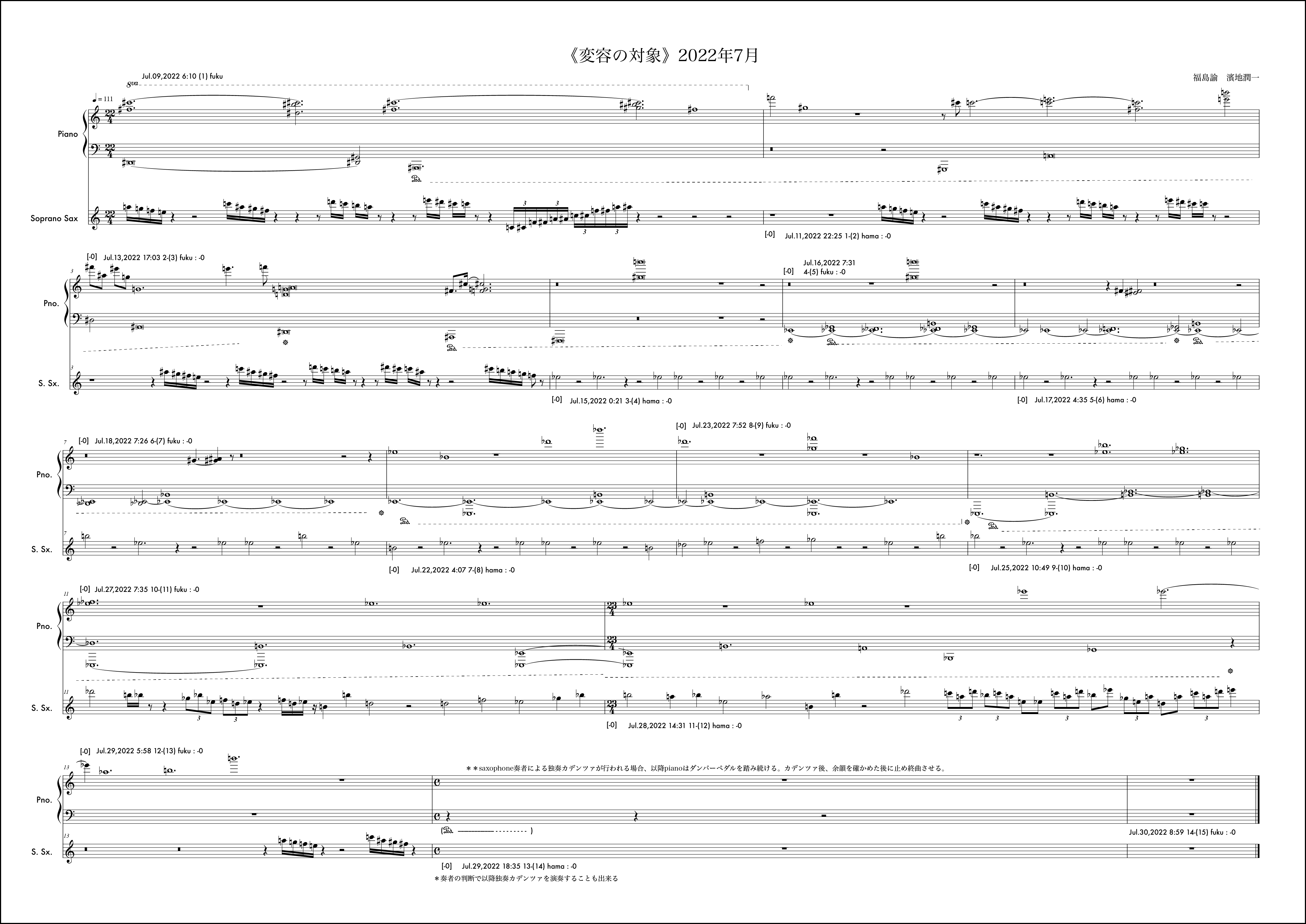

7月:

福島からの第1小節は高音と低音に分かれた音響の提示で旋律的なモチーフはない。ピアノのペダルを踏んだ音響的な処理(サクソフォンとの干渉も可能性に含める)を多用している。濱地からの応答で16分音符の4音からなる動機が印象的に効果する。ところが4小節目からサクソフォンは音価を長くし、拍を不明確にするアプローチに変わる。ピアノは大きく様相を変えずに進むが最終的に13小節にサクソフォンの動機が回帰する。また、14小節目には濱地からの指示でサクソフォン・ソロのカデンツァが入る可能性も示唆されている。それに対して福島も、カデンツァの間はピアノのペダルを踏み続けるという提案をし答えた。この楽曲は福島から開始されるものであったが、終盤のハンドリングは濱地に主導権が渡っており、福島にとっては好ましい展開だった。

8月:

濱地からの提示された第1動機にピアノがうまく返答をしているかどうかが微妙なところだと感じる。ピアノは4小節目から音数を増やし、そこにサクソフォンはポルタメントして下降するように指示される。こうして場面は移り変わるが、どこか互いの和音は噛み合わないまま楽曲は進行してく。ここでもピアノはピアノだけを見て進んでいくような態度がある。

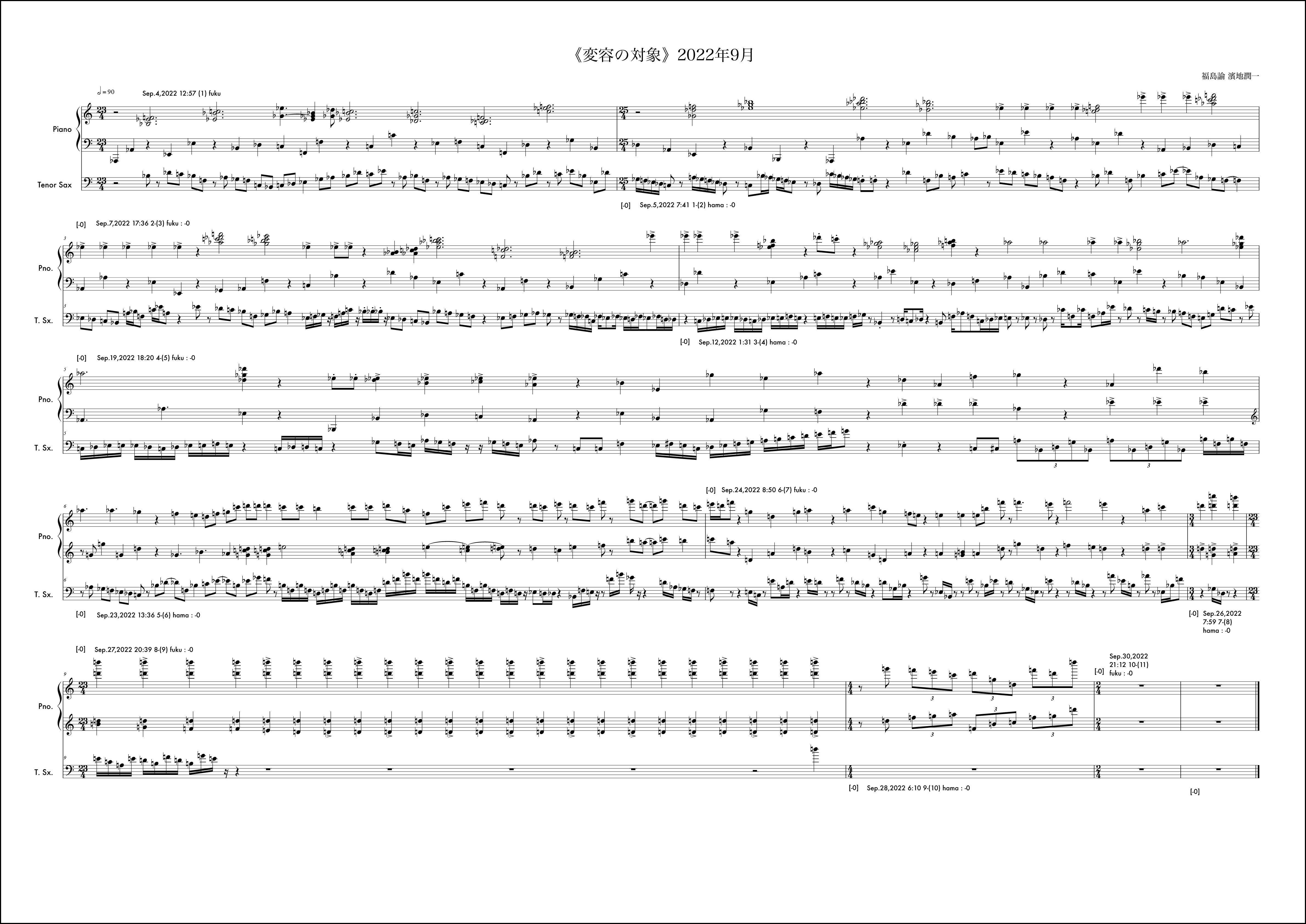

9月:

福島からの第1小節に対して濱地の返答は冴えている。ピアノの2~3小節目に現れる四分音符の連打は楽曲を通じて終始現れる印象的なモチーフになった。終盤にあたる9小節目のピアノの連打はしつこいほどだが、サクソフォンの最後の一音で砕けるように動きを持って終わる。冒頭と最後のあたりは、互いに協和的に振舞っているが、中間部はそれぞれがやるべきことをやっているような平行するアプローチである。

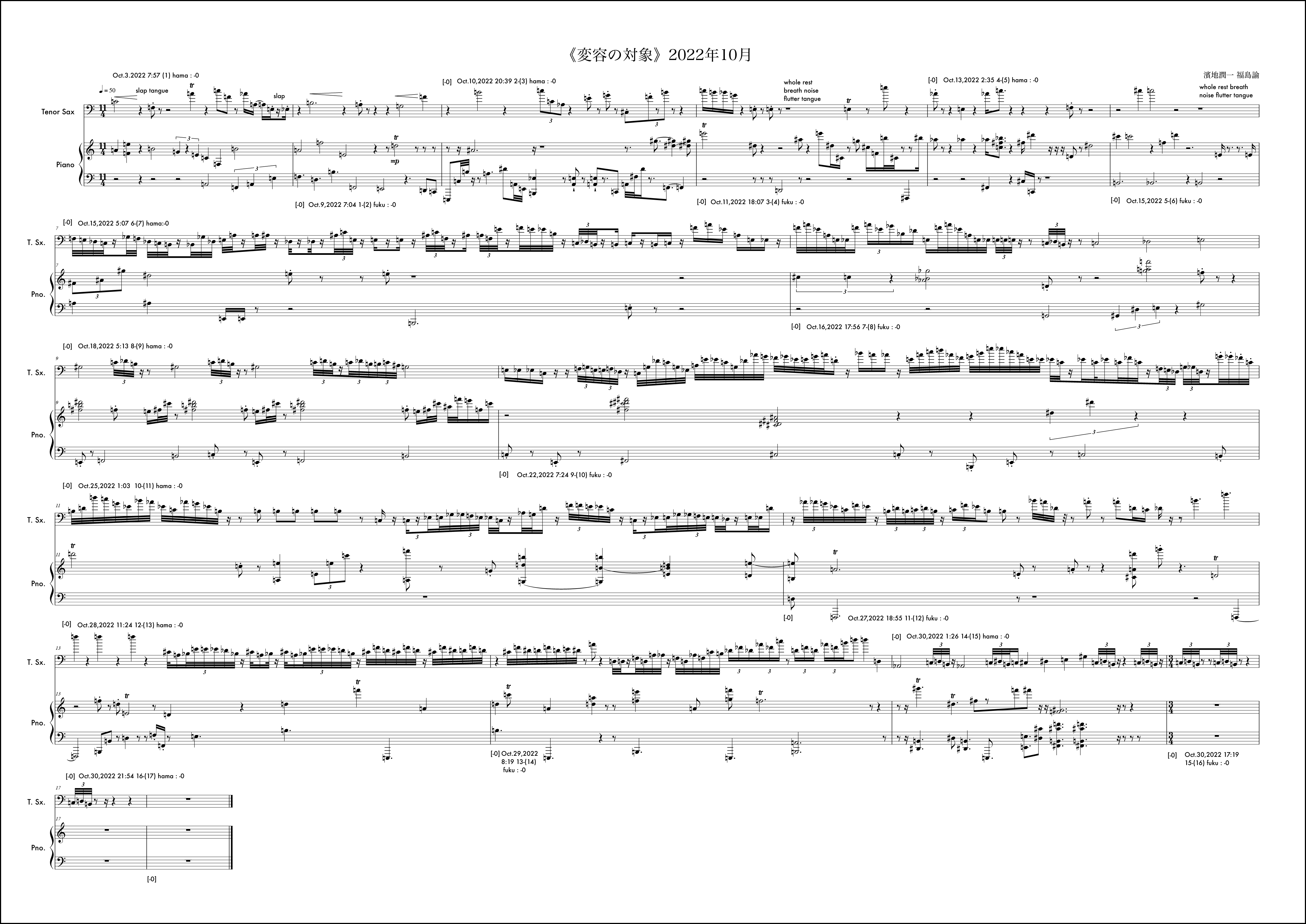

10月:

濱地からの第1小節目の提示に対してピアノは従うように返答しているが、響き自体はあまり目新しいアプローチとは言えない。ピアノ2小節目のトリルは、冒頭のサクソフォンの動機からの引用だ。その後はこうしたトリルは本楽曲の重要な動機とっていく、どちらかと言えばピアノが多用するようになっていった。ピアノは7-8小節目で極端に音数を少なくする。9小節のピアノには新たな動機と思える繰り返しが登場するが、その後発展することはなく、その代わり終盤に向けて大きくなるのはトリルの動機であった。細かいことだが、6小節目のピアノのCis -> Cの半音下降をすぐにサクソフォンがAis -> Aで返している。一見すると見落とすかもしれないが、短いモチーフのやりとりが随所に見られる。

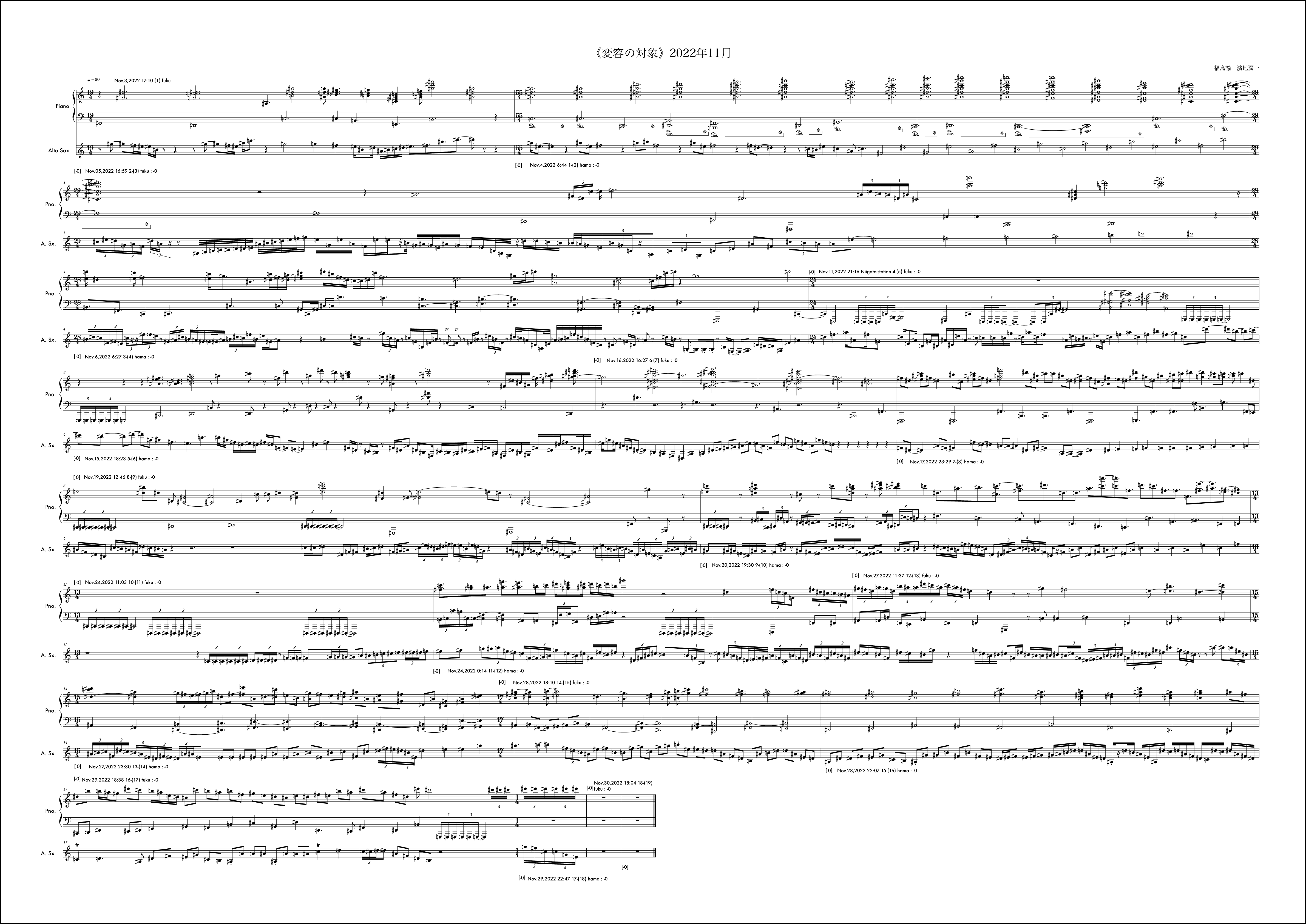

11月:

冒頭の福島の動機は伴奏的な和音進行であって、テーマらしいモチーフは濱地に任せている。2小節目の濱地からの均質な音価の緩やかな上昇系にピアノは厚い響きを与える。5小節目から現れるピアノの低い連打音がこの後の世界を支配的にしていく。それは11小節目で一つのクライマックスを向かえるように思えるがその後もやり取りは頻繁に続く。しかし、いま振り返れば以降は蛇足的に響く。終わり方を迷うように進み最後は強制的に切断されるように終わっていくのは残念だ。しかし、それでも全体的な印象は悪くない。

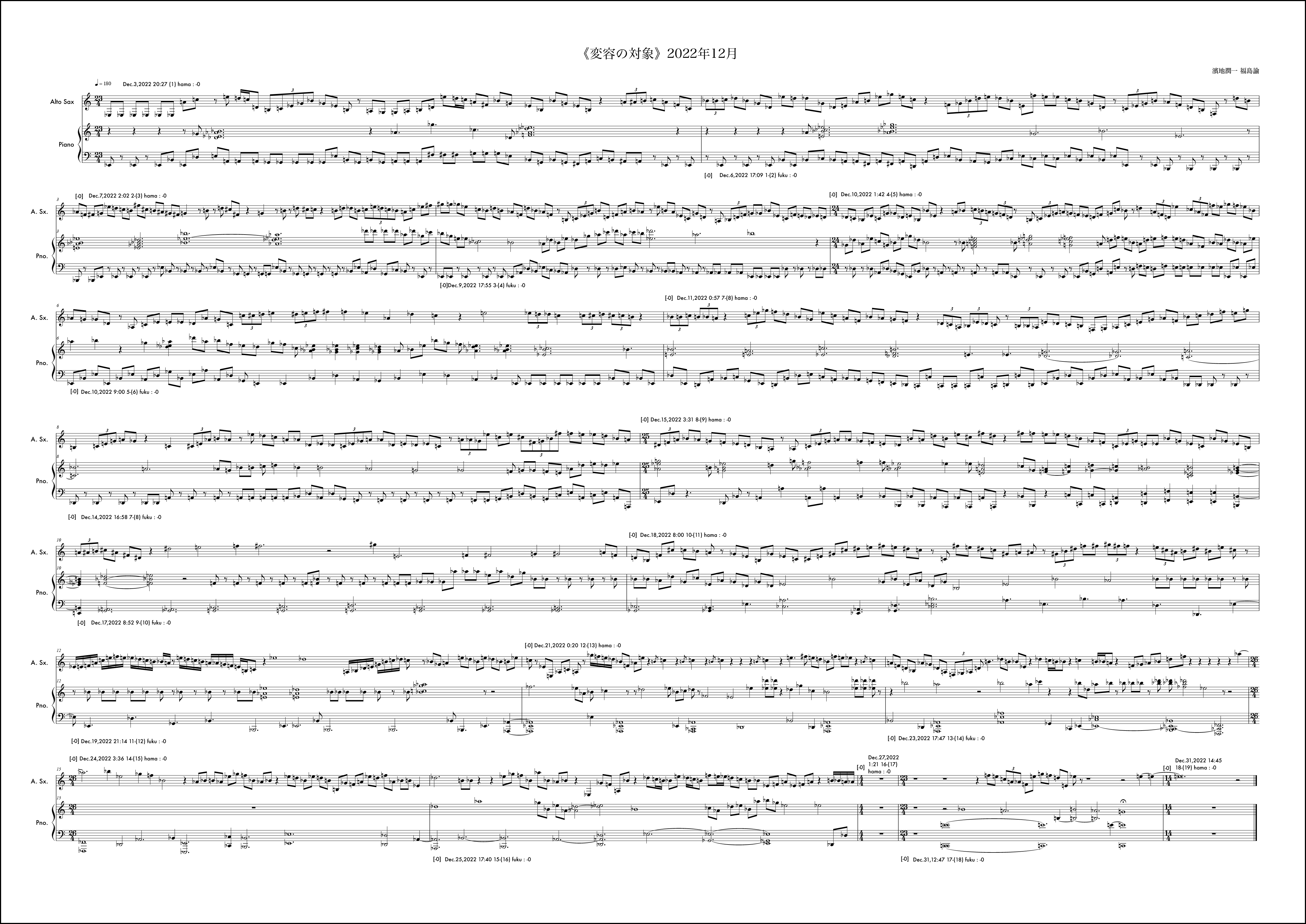

12月:

濱地から提示されたテンポは特別速いものだった。それが影響しているのか、冒頭からお互いのアプローチもしっかりと同じ方向を見ているように感じられそれが終盤まで持続した。大きな場面展開はなく9割型進む。17小節目で両者ともに拍の無音を選んだ(濱地からの無音の小節に福島が無音で返答した形)。結果的に18小節目は終始に向かうコーダのようでもあるが、ここだけがそれまでの世界とは違う響きを持ちながら終止する。

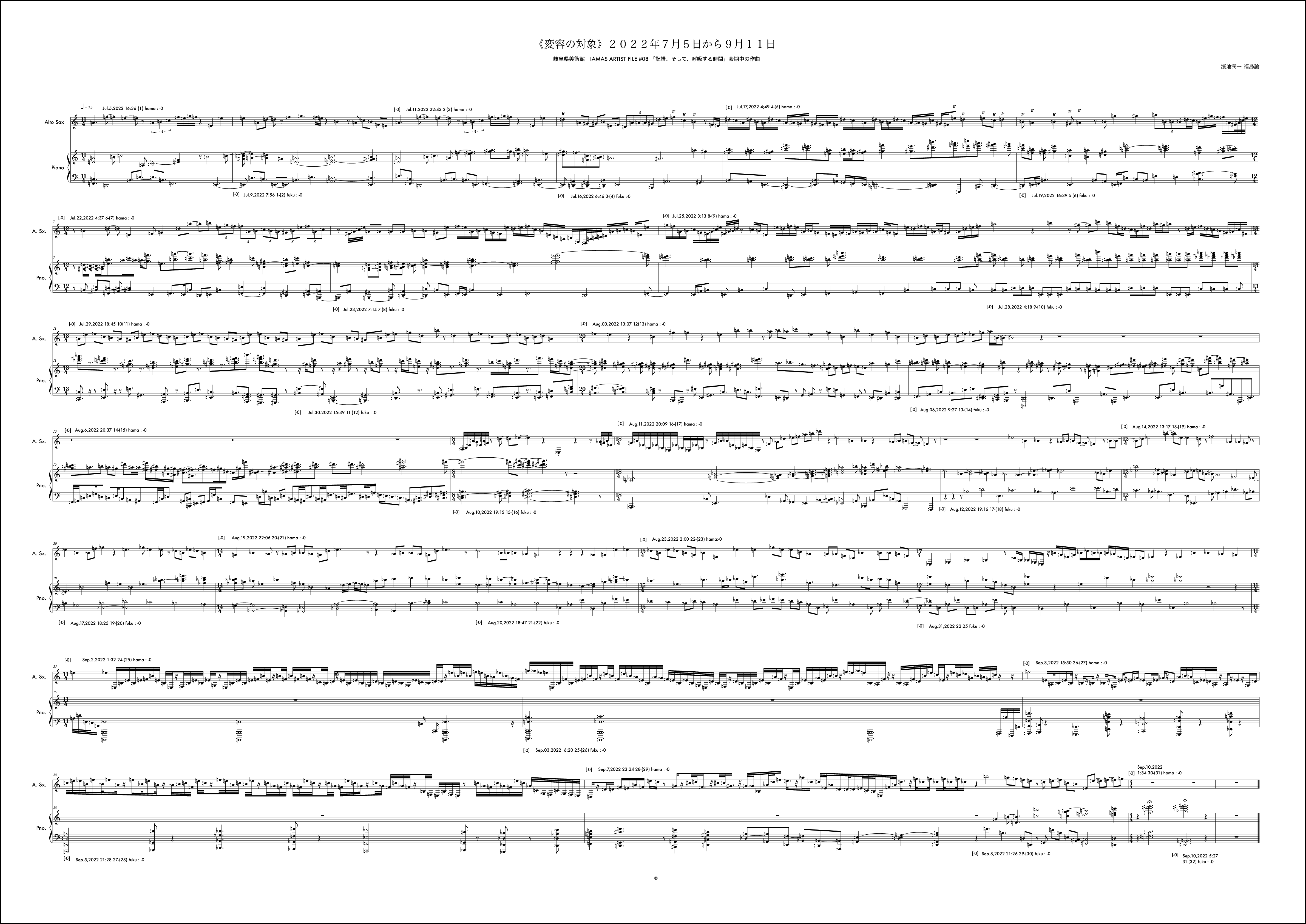

●例外の期間[7月5日-9月11日]:

毎月の《変容の対象》の作曲に並行しながら、岐阜県美術館での展示期間に合わせたもう一つの《変容の対象》を例外的に行なっていた。7月5日から開始されるが、7月は通常の《変容の対象》で福島から開始されていたこともあり、ここでは濱地が第1小節目を受け持っている。冒頭の1小節目から明確なテーマが提示されている。このテーマは結局楽曲全体を通じてピアノにも浸透し、サクソフォンにも何度も回帰されるものとなった。そのような意思が感じられるのは3小節目のサクソフォンに早くも冒頭のテーマがリフレインされることにも顕著である。福島がそれを受け取りその後の展開にこのテーマの断片を幾度も練り込もうと試みるきっかけにもなった。基本姿勢はそれだとしても、場面は様々に変化していく。急激な変化が感じられるところはおおよそ6箇所と見ていいだろう。具体的には11小節目、13小節目、15小節目、18小節目、25小節目、そして30小節目だ。11小節目は10小節目までに高まった楽想がここで一つの区切りを迎え、次の場所を探すように移行に向かう。サクソフォンに大きな動きは見られない。13小節目でピアノがこれまでの響きから別の場面に断絶する。しかしここではもともとサクソフォンのテーマの変形がみられるため、全体の印象としてはサクソフォンがテーマへの再起を促すように感じられるかもしれない。15小節目ではピアノソロになり移行的な展開となる。18小節目ではピアノは素朴な展開に変化する。サクソフォンとの調和も静かに、対話的に整っている場面だと思う。25小節目で、9月に入った。展示期間も終盤という思いが作用していたかはわからないが、サクソフォンの流れに目を覚ますような、細かな密度の音が散りばめられる。ピアノはここで大きな低音で答えている。ここでのアプローチは通常の1ヶ月の《変容の対象》では出てこなかった要素だと感じていた。長い期間でいくつかの場面展開を経て到達する新しい様相なのかもしれない、と作曲時に考えていた。30小節目からは楽曲を締めくくる場面になるが、ピアノは最後の2つの和音を置くか、1つにしておくべきか、判断を任される形になった。最終日であったし、濱地さんのアプローチは31小節目を無音にすることで余韻を残し終わることを想定していたのかもしれない。音楽的にはその美しさもあると考えながら、今回の《変容の対象》が期間を特殊な形に設定した例外的なものであったことを考えて、最後に和音を付け加えてしまったのだと思う。全体の音楽的な内容からすれば蛇足に思える観念的な終止だったのかもしれない。

2023年12月1日岐阜県大垣市にて

2022年の夏は大きな発表が2つあった。一つは7月5日から9月11日に於ける岐阜県立美術館における我が朋友、IAMAS ARTISTFILE #08 福島諭「記譜、そして、呼吸する時間」と銘打った福島諭展であり、もう一つは岐阜県の誇るサラマンカホール(奇跡といって良いほどの豊かな美しい音響空間を有する。演奏すればわかる) での作曲家[三輪眞弘・福島諭二人展]である。美術館の展示には僕が深く関わる《変容の対象》の楽譜及びmax/mspによる無限再生(福島諭の構築による)音源の展示、さらに2つのインスタレーション展示のうちの一つの作品「春、十五葉」の奏者として演奏した音源が再生されていたりした。また会期中の作曲家・佐藤慶次郎(1927-2009)制作のエレクトリックラーガを実際に使用した「エレクトリックラーガの為の室内楽」(福島諭作曲)コンサートでは演奏もした。(オフィシャルでは発表していないその美術館会期中の為に書かれた《変容の対象》も存在することはここに密やかに記しておこうと思う)

時を程なくして9月18日のサラマンカホールでは福島諭作品「春、十五葉」の奏者として、また映像作家・前田真二郎と我々変容の対象二人との共同作品「日々、《変容の対象》Aug2009-2021」のサクソフォン奏者として参加が決まっていた。変容の対象は自身が演奏することを想定していない作品であり、なぜ自身が演奏を承諾したかはここで詳らかにはしないが、重要な条件としてピアニストは山内敦子さんをお願いしていた。参加が決まってからは演奏する変容の対象の8月作品全13作品の練習に取り掛かった。

サラマンカホール当日は演奏する前から疲弊していたことを覚えている。直近の美術館の演奏など移動の回数と距離が最早自身の体力に大きく影響を与えているのを実感しないわけにはいかなった。昔とは明らかに違う。無理はきかなくなった。大凡演奏家として身体の準備もその仕事のひとつであるだろうけれど、そこは心残りではあるが果たしてそれがうまく管理出来る状態なのか自分の体のことはあまりよくわかってない証拠でもあるのだろう。

演奏は言うまでもなく、共演者によって同じ作品でもその内実は大きく変わる。ピアニストの山内敦子さんは近年ソロアルバム[Arabesque]の発表で大きく注目され、そのドビュッシーの彼女の解釈と演奏は新しい何かを強く留めている。(山内さんは2023年5月現在。名古屋ペンクラブ音楽賞受賞という報もあった)そんな共演者との演奏は作品を、その作曲者自身として直にその作品の内実を覗きこむことを可能にしたのは大きな出来事だった。演奏してみなくてはわからないその作品の持っている領域。そう言うものがあるのは頭では理解していたが、その「理解」の外にある領域は確かにあった。また、岐阜県立美術館での共演者は福島諭で申し分ない共演者であり、自身の「在るべき姿」を克明に表出してくれた。前年のイアマスの僕の図形楽譜作品の録音もピアノは福島諭にお願いし、その結果には誇りを持って今もその位置付けは確かな価値を持って僕の記憶と意識に留まっている。斯様に音楽はその共演者によって死にもすれば生きもすると言うような当たり前の事象を改めて思い出させてくれたのだった。

**

11月12日、13日大阪の国立国際美術館に於いて開催された中之島映像劇場「光の布置―前田真二郎レトロスペクティブ―」に行った。自分が鑑賞したのは13日で以下のプログラムが上映された。

11:00- Eプログラム(※冒頭、担当者による解説を行います)

《on2》(DV, SD-digital/2003年/5分)

《中也を想い、サンボする》(DV, SD-digital/2006年/10分)製作:山口情報芸術センター[YCAM]

《Wedding 結縁》(DV, SD-digital/2007年/15分)製作:佐野画廊

《星座》(FHD-digital/2009年/20分)製作:佐野画廊

《GOLDEN TIME》(FHD-digital/2019年/8分)

• 13:00- Fプログラム 【Dプログラムと同じ作品を上映します】

《日々"hibi" AUG》(FHD-digital/2008-2022年/120分)

• 15:30- Gプログラム

《BETWEEN YESTERDAY & TOMORROW 2008-2022》(FHD-digital/2008-2022年/50分)

終了後・アフタートーク:前田真二郎

**

前田さんの初期からの主だった作品を時系列にそって鑑賞する濃密な体験だった。

《日々"hibi" AUG》は我々の作曲作品変容の対象とサクソフォンの個人作品が作品とともにあり、強く機能していた。

映像作品と音楽との関わりの新たな機能のされ方を前田さんは見ている。文末にそのことを特に記しておきたいと思う。

「総括」

1月 動機は福島。1小節目、2小節目の感じはオーソドックスな旋律をあてている。変容には今や多くの作品があるが、こういった楽想を採用したい場合があってもそううまくそれが採用できるような事は無いからこれは珍しい例と言えると思う。3小節目から変化し展開が別の意思に導かれて行っているが自分の書く中心軸には動機の返答からの最初の2小節の流れを常に意識の傍にとどめて書いている。一人で書くのは不可能なこういった作品は変容の一面、あるいは断面を鮮やかに「見せている」と言うことも言えるのかもしれない。

2月 普通ならまず書かない動機を書いている。謎だ。ただ書いたのは朧げに憶えてはいるから書いたのだろう。動機から直ぐに楽想が変化しているのは、動機の楽想を継続して成立させようにもそれが困難だったからか、または意図的に回避しようとした結果なのかもしれない。少し不満の残る作品のように映った。

3月 久しくこういう感想を持ったことがなかったけれど、「まったく書いたことを憶えていない」ような作品だと思った。どのような着想を持ち福島さんからの動機に返答を書いたか、、、は朧げでも憶えているものだがこの月の作品にはそれがまるで無かったかのように抜け落ちている。順を追って確認すればなるほど自分の書いた組織だということは確かだけれど、奇妙にその実感が伴って来ない。福島さんの組織に誘われるままに書いたからなのか、あまりこちらからの尖った着想の痕跡は認められないものの、重厚な組織の応酬も起こっているし、良い作品だとも思う。過去にはこれと同様にまったく書いたことを憶えていない作品はあった。それも結構な頻度で総括文を書く時にそういう作品はあったと記憶しているのだけれど、初期の方がそういう感触の作品は多く、最近では珍しいと感じる。もしかしたらこういった状況は変容のひとつの現象なのかもしれないといつもそういった作品を目にすると思うのだけれど、作曲者が二人いて、それ故、自分の意識が明確に介在しないような作曲行為をしていて、「無名性」が生ずるといったようなものが概念としてちらつくのは、果たして、どうなんだろうか。

4月 些か狙いすぎた動機を自分は書いているように感じた。こういったどっちつかずの動機はあまり良くないように思うが、ひとつの実験として変容は幾度も書くチャンス、機会は担保されている作品であるから、だからこそ書けるということも言える。これは継続し続ける作品の一つの強みというか、魅力であり、あまり語られることのないことの一つでもある。総体として実験し続ける《変容の対象》という作曲機構故の。前半は動機に引きずられてそれほど着眼することは起こっていないが、中盤から後半にかけては変容の起こるべきことが起こっているような展開であり、最後の福島さんのピアノの組織で閉じられる時に一瞬動機の影が浮かぶように見えるのも詩的に思えた。

5月 変容で稀に起こる極めて短いやりとりで完結する作品。今となってはどういった思索によってそれが判断され決定されたか記憶は曖昧だけれど、そのやりとりの密度は作品に色濃く残っている。福島さんからの動機の時点ではまだ判断は出来ていないが、ある早い段階でもうそのヴィジョンは明確にあって、思考はfineに向かった。ただ作品にfineが訪れたのは月の最後間近であるのはそれだけ晦渋したということなのかもしれないが、作品からはその晦渋は聴こえてこない。良いやりとりだったのだろう。

6月 この月の動機のような提示はその影響を後の楽想に継続して機能することは難しい類の動機だと感じる。一月という時間の幅には思考の再定義みたいなポイントが起こりやすい。それは当然それまでの互いの組織のやりとりを前提に組まれて行くのだけれど、自分が書く時にはそれまでの動きがあって、尚それとは別の文脈を探ろうとしたり、またあるいはその対象の小節の動きのみに視点が注がれるといったような、様々だけれどその時点での思考の方向が新たにリセットされて「書く」という行為に移ろうとする、、、少なくとも自分の実感としてはそういった局面も多い。当然大きな流れは常に自分の中で認識していて、ひと月の間はそれを殆ど思考し続けるのだが、いざ書く段に移るとある時には全くそれを反映させないようなある種の希求が生まれることもままある。そういった事象を鑑みるとこの月の後半はある種動機の影響を受け続けている。展開が起こってはいるけれど、それはあくまで動機の提示したものだ。特にこの作品の半ばから後半に惹かれるのはそういう理由もある。

7月 両者とも一貫して良いテンションを維持しながら書いているように思える。稀にこういう持続を維持できる。だからあまり説明も要らないように思える。最後のサクソフォン奏者の判断による独奏カデンツァの挿入の選択はそれを行っても良いし、行わなくても良い。福島さんはこの終止について少し当時言及していたが、何れにせよイレギュラーな僕の考えの挿入と言える。その時は咄嗟の判断でカデンツァの挿入の許容を書いたが、それほどシリアスな思索の上にも立っていなかったはずだ。ただ、独奏カデンツァという音楽の一形態には特別な概念を持ってはいる。

8月 自身に関してだけ言えばとりとめの無いような組織が続いている。そのとりとめの無さを狙って書いている場合もあるが、ここはそうでは無い。ある種の楽想の窪みに嵌って抜け出すことが出来ないようでもあるが、それだけでも無い。ただ、演奏すればそうゆう感触は持たない部類の作品ではあるはずで、それは確証は無いけれどそういう気がする。う~ん。なかなか言語化は難しい部類の譜面だった。

9月 纏まった印象のやり取りが続く。自分の組織の書き方は頭の中で組織を組んだ(楽器の操作は全く想起しない)ものと実際自分が楽器を吹いている想定で書いている部分とが混在している。テナーということもあるが、テナー固有の音像の抽出をもっと自覚的に反映できたはずだとは少し思ったけれど、書いている当時何が最優先事項であるかはその時の自分に聞いてみないとわからないけれど、今、出来上がった組織を見てそう思うのとは別の思考の方向や着眼があるから、これは事後の感想に過ぎない。けれど最近テナーを吹いていてそのテナーの固有のヴォイスに少なからず思索の糸めいたものを一瞬感じることがあって、それが影響しているのは明らかだ。テナーにはテナーの。アルトにはアルトの。ソプラノにはソプラノの固有性があってそれは昔から常に意識している概念でもある。

10月 動機からの1~2小節目あたりには少し散漫な印象を受ける箇所もあるけれど、それ以降はうまくやり取りが成立してアンサンブル的な構築も強い。あまり意識して使わないモチーフの断片とその変奏の執拗な挿入はこの場合正しい選択だったと思う。この月もテナーサックスの指定だが、先月よりはテナーサックスという楽器の固有性を示せてはいるのではないか。

11月 我ながらと言うか、我々ながら、と言うべきだろうが、この圧縮されたやり取りのある種の重厚さと内在する集中力、あるいは焦点への力をこれ程感じるのも稀有なのでは無いだろうか。演奏は困難を極めるだろうがこんな作品を目の前で演奏家の手によって見事に奏でられているその場面を体験できるならカタルシスどころの騒ぎでは無い。組織は身体的(なフィードバックをもとに書かれると言う意)と言うよりは頭の内部でのみ思索された組織の重なりがその重厚さそのものであるようなやり取りが続く。永遠を一瞬に閉じ込める夢想は詩人の特権でもあるだろうが、それは人の思索全てに底通する憧憬でもある。

12月 動機を書いた時点の思惑が何となくわかるけれど、いまひとつうまく機能していっていないように感じる。今だったらこうは書かない、、、というものが自分の組織にに関してだけ言えば続いて書かれている。最後だけは良い。けれど、その最後もその前があってこそ現れるのだから、、、と。

7月5日~9月11日 岐阜県美術館 福島諭展会期中作品 記述にあるように、福島さんの美術館展示期間中に書かれた作品で、変容の多くの要素が其処彼処で散見される。期間も通常ひと月の倍以上にわたって書かれている。これ自体はひと月の時間設定を長年続けてきたからその倍以上の時間も書くことに耐えうる、、、のかはわからないけれど、おそらく無関係ではないだろうし、また、変容のシステムがある程度長い時間設定でも機能し続けることが可能である(というのは変容の対象のルール設定が定着してからの数ヶ月で自分達には大凡わかっていたけれど)ひとつの証左のような作品でもあるのかもしれない。5小節目の自分の組織提示がどうにも気に入らないことを除けば、この作品も何か、省みて考察するに値する組織同士の反応が見て取れる。こういった大きな枠で言えば「実験的」な領域を試行する媒体としての変容の対象という作曲エンジンが「それ」自体に多くの試行形態を内包していることにこそ僕は大きな価値をこの作品に見ている。

.png)